鴻溝之約檢視原始碼討論檢視歷史

| 鴻溝之約 |

|

|

中文名稱: 鴻溝之約 別名: 鴻溝約定 雙方人物: 項羽、劉邦 發生時間: 公元前203年 |

漢高祖四年(公元前203年),楚漢相爭時期,漢高祖劉邦派遣侯公向西楚霸王項羽求和,項羽同意。雙方約定,中分天下,割鴻溝以西者為漢,鴻溝而東者為楚。九月,項羽歸還劉邦父太公、妻子呂氏,軍皆呼萬歲。史稱"鴻溝之約"。

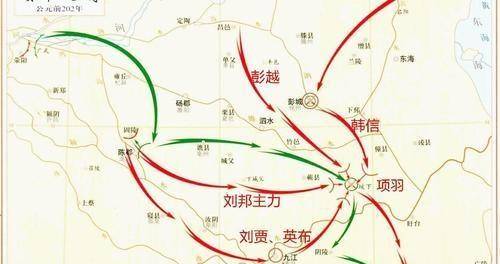

立約後,項羽引兵謝而東歸;劉邦從張良、陳平計,發使使韓信、彭越皆引兵來,追擊項羽,最終將楚軍圍於垓下,大破之,取得了對楚戰爭的決定性勝利。[1]

歷史背景

秦末年間,項羽和劉邦造反軍窩裡鬥,兩軍在滎陽你進我退地糾纏了兩年多。這時的形勢是:

劉邦占領了陝西、山西、河北、河南、山東的全部地區,以及四川、貴州、湖北、安徽的部分地區。劉邦的背後是自己封國廣大的地域,糧草兵員源源不斷。除此之外,劉邦的部將在全國各地繼續攻城掠地。劉邦不怕持久戰。

項羽只占領着江蘇的蘇北,以及河南滎陽城及東面的小部分土地。項羽遠離封國蘇北,退路已被切斷。糧草兵員無法補給不說,自己的封國已被劉邦包圍,隨着漢將的不斷進攻和勝利,自己的封國在一天天縮小,隨時有滅亡的危險。所以楚漢雙方進行了歷史上著名的"鴻溝和議"。

事件疑點

實際鴻溝和議是項羽向劉邦提出的和談的。

項羽根本不能持久,甚至一天也不能在滎陽久留。所以,項羽向劉邦提出了和談:讓出滎陽,送還劉邦家人,以換取以鴻溝為界,兩分天下。

劉邦答應了項羽的要求,以此換回了被項羽羈押的父親和家人。於是雙方罷兵,項羽率軍東歸。

不對呀,《史記》里不是這麼說的呀!

我知道,讀過《史記》的人對上述文字都會提出反對,許多講《史記》的專家也會反對。因為《史記》中說的是劉邦向項羽求和,而且第一次還被項羽拒絕了。

《史記·項羽本紀》是這樣描寫的:"這時候,漢軍士卒氣盛,糧草充足,項羽士卒疲憊,糧食告絕。劉邦派陸賈去勸說項羽,要求放回太公,項羽不答應。劉邦又派侯公去勸說項羽,項羽才跟劉邦定約,平分天下,鴻溝以西的地方劃歸漢,鴻溝以東的地方劃歸楚。項羽同意了這個條件之後,立即放回了劉邦的家屬。漢軍官兵都呼喊萬歲。劉邦於是封侯公為平國君,讓他隱匿起來,不肯再跟他見面。說:'這個人是天下的善辯之士,他呆在哪國,就會使哪國傾覆,所以給他個稱號叫平國君。'

"項羽訂約後,就帶上隊伍罷兵東歸了。

"劉邦也想撤兵西歸,張良、陳平勸他說:'漢已據天下的大半,諸侯又都歸附於漢。而楚軍已兵疲糧盡,這正是上天亡楚之時。不如索性趁此機會把它消滅。如果現在放走項羽而不打他,這就是所謂的養虎給自己留下禍患。'

"劉邦聽從了他們的建議。漢五年(公元前202年),劉邦追擊項羽到陽夏南邊,讓部隊駐紮下來,並和淮陰侯韓信、建成侯彭越約好日期會合,共同攻打楚軍。"

讀上述這段文字,我們會得出兩個印象:

第一,求和的是劉邦,如若不是侯公嘴皮子厲害,劉邦根本不可能得逞。

第二,項羽失敗是因為信守承諾,而劉邦勝利是因為受小人挑唆違背鴻溝協議,從項羽背後捅刀子所致。項羽信守承諾撤軍,在沒有防備的情況下遭到劉邦的突然襲擊,才被圍垓下,兵敗身死。

事件點評

司馬遷這樣寫,不過是為了再次撥動一下讀者心中的好惡天平。用勝利者的背信積累讀者對失敗者的同情。

如果一定要說有鴻溝協議,一定要用鴻溝協議來衡量項羽、劉邦的個人道德品質,那我們只能理解為:劉邦用它換來了家人的性命,項羽用它換來了滎陽安全撤退的時間。

然而,項羽的奪路而逃也沒能使他安全地遠遁。很快,劉邦的追兵趕到,在距離滎陽 200公里的陽夏城南,漢軍追上楚軍。接下來是固陵之戰。